先日(2025年9月30日)、オーストラリアに住む古くからの友人が家族で一時帰国し、彼の17歳の息子(仮にG君とする)と話す機会があり、細胞や免疫、AI(人工知能)などの話題で盛り上がり、いくつかおもしろい話を聞いたので紹介したい。

▼ 「不気味の谷現象」(物理工学)

▼ がん細胞とT細胞&樹状細胞(医学)

▼ 夢でよく見るドラゴン(スピリチュアル)

▼ 【番外】「Violet Crumble」オーストラリアのお菓子

「不気味の谷現象(ぶきみのたにげんしょう)/Uncanny Valley phenomenon」(物理工学)

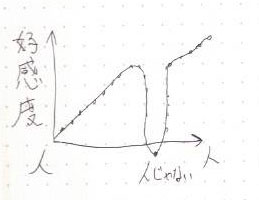

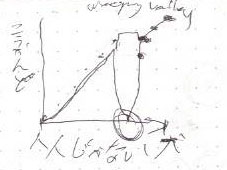

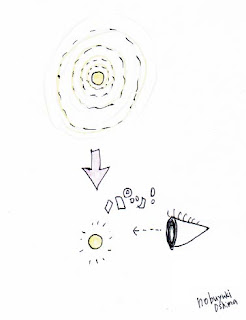

G君が描いたイラスト。

AI(人工知能)を進化させるにあたり、はじめは(人として認識でき)好感度は上がっていくが、ある程度リアルに達すると一気に「気持ち悪い(人じゃない)」と感じる特異点に反転し、その後進化を続けると、再び(人として)より好感度が上昇していく軌道に戻るという。

その特異点(軌跡・グラフ)を「不気味の谷現象(又は 不気味の谷理論)」と呼ぶというのだ。

確かに、AI(人工知能)搭載のロボットが、人間に近づくこと自体は好感度が持てるが、ある一定のレベルを超えてリアルすぎた場合、気持ち悪くて拒絶反応がでてしまうのはわかる。そして、そのレベルを超越すると再び好感度が持てるのもわかる。そこがシンギュラリティ(人工知能が人間の知能を超える時点)なのかもしれない。

調べると、「不気味の谷現象」とは、1970年にロボット工学博士で東京工業大学(現 東京科学大学)名誉教授だった森政宏氏(故人)が提唱した現象で、ロボットの外観や動作が人間らしく作られるようになるにつれ、好感的、共感的になっていくが、ある時点で突然強い嫌悪感に変わり、人間の外観や動作と見分けがつかなくなると、再びより強い好感に転じ、人間と同じような親近感を覚えるようになると予想した理論。

G君が言うには、これはAIやロボットだけに当てはまるわけでなく、様々な物事にも当てはめて考えることができるというのだ。

例えば、人形やキャラクター。なぜか、完成度の高い人形やキャラクターでも、ヒットしないものは、この「不気味の谷」にはまっている可能があるという。

また、映画やゲームも。とてもリアルで良くできた作品でも、なぜかヒットしなかった作品は、もしかしたら同様にこの「不気味の谷」に当てはまってしまった可能性が高いという。

私の生まれる前の、今から50年以上前に、このような理論が日本人から提唱されていたことに驚くと同時し、オーストラリアに住みながら、この理論を17歳にして勉強しているG君に感銘を受けた。主に、YouTubeなどで知識を深めているという。私は、「不気味の谷現象」という言葉をこの時初めて知ったので、今後も深堀りしていきたいと思った次第だ。

がん細胞とT細胞&樹状細胞(医学)

次の話題は免疫と癌細胞。

私は、以前より自然界のありとあらゆるところに存在する「菌糸」の振る舞いは、体内に存在する「免疫」と似ていると感じていた。その話をしたところ、G君はT細胞(免疫)とがん細胞についておもしろい話を教えてくれた。

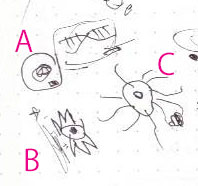

G君が言うには、がん細胞(イラストA)には窓があって、T細胞(イラストB)はその窓からがん細胞を攻撃する。そのT細胞とがん細胞を繋ぐ役割のあるさわさわした形状の細胞(イラストC)があるという。

私は、がん細胞を攻撃するキラーT細胞のことは知っていたが、このさわさわした形状の細胞のことは知らなかった。後で調べると、このさわさわした細胞(C)は「樹状細胞(じゅじょうさいぼう)」と言うらしい。

G君が言うには、この樹状細胞が、がん細胞(の窓)を見つけ出し、T細胞にその情報を伝え、T細胞にがん細胞を攻撃させる役割があるという。

キラーT細胞だって発見されたのは比較的最近(1986年 谷口克氏により発見)だし、こういった樹状細胞とのコンビネーションでがん細胞を攻撃しているなんて、とてもホットな情報だと感銘を受けた。きっと、どんな癌でも当たり前に治る日は、そう遠くないと改めて確信した。G君はまだ17歳、この先の将来に大いに期待したい。

夢でよく見るドラゴン(スピリチュアル)

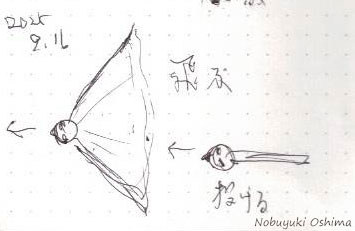

この話は余談だが、G君と話をするにあたり、私のメモ帳を広げたのだが、そこに下のような私が先日描いたイラストがでてきた。

このイラストは、つい先日(2025年9月16日)に夢に出てきた、不思議な飛行物体のメモだ。(→夢で見た飛行体)

G君が「この絵は何?」と興味ありげに聞いてくれたので、「ちょっと前に夢で見たんだよ。眼の部分がカメラとセンサーになっていて、頭の部分にAI(人工知能)が搭載されている。投げて飛ばすと、あとは勝手な意志で自由に飛び回るんだ。」と伝えたところ、「僕も同じようなもの、夢でよく見るんだ。」とイラストを描いてくれた。

空を飛ぶドラゴンのような、生き物いうかロボットなのだそうだ。

よく夢に出てくるらしいが、何なのかわからないとのこと。

なんとなく、私のイラストに似ているとのこと。

普通、ドラゴンなら手足があるが、夢に出てくるのは、手足がないそうだ。

自由に空を飛び回るそう。

私は、恐竜にも似ているなと思った。

恐竜は、小型の一部は、鳥類として現代に生き残ったとされているが、

私はほとんどの恐竜が空を飛んでいた、もしくは翼を持っていた可能性が大きいと思っている。その話は、また別の機会でお話したい。

夢は本当に不思議で、つい先日、小学校からの友人より20年ぶりに連絡をもらってお茶したところ、私と友人とでほぼ同じ夢を何度も見ていた話になった。

いつも夢に出てくる建物(特徴あるビル)、構造、自身の行動、すべてが一致したのだ。聞きながら、鳥肌が立ってしまった。

この話もまた、別の記事にしたいと考えている。

【番外】「Violet Crumble(バイオレットクランブル)」オーストラリアのお菓子

お土産にいただいた、オーストラリアのチョコレート菓子「Violet Crumble(バイオレットクランブル)」MINT(ミント)。

通常はバー(棒)状が一般的らしいのだが、今回はブロックタイプをと。蜂蜜(ハチミツ)と蜂の巣(ハニカムトフィー)を混ぜたものをチョコレートでコーティングしたもので、めちゃめちゃ甘いお菓子だから、少しづつ食べて慣らしたほうが良いとのこと。G君は、ちゃんと勉強したい時の勉強前に、頭を回転させるために食べると言う。

甘党かつチョコミント好きの私にはぴったりで、美味しくいただきました!

コーヒーのお供に最適でした。

Nobuyuki Oshima(大嶋 信之)

・プロフィール

Email

info@nobart.com

Follow me

サイトインフォメーション

ページカテゴリー

ブログ(投稿記事)カテゴリー

- ブログ(投稿記事)一覧

- 地球

- アパレル

- コラム・エッセイ

- 禁酒(断酒)日記

- テーマパーク

- 米作り(コメづくり)

- 海

- 星

- Maia Surf Island(マイア サーフアイランド)

- スケートパーク

- サーフィン

- 天然温泉の銭湯

- AI(人工知能)

- 絵画、イラスト

- アート(Art)

- UFO、宇宙人

- UFO撮影画像

- 天然温泉

- 月

- 薪で湯を沸かしてる銭湯

- アクセサリー

- スケボー(スケートボード)

- キャラクター

- オカルト情報・研究、体験談

- ことわざ・名言

- IT、インターネット関連

- 私が経験した不思議体験

- 川、湖

- 山

- 絵本、漫画

- スポーツ

- 靴・シューズ

- 海水浴

- ダンス

- 壁画アート(銭湯の絵・絵画・ペンキ絵師)

- 知人が経験した不思議体験

- 医学・医療

- 造形

- 公園

- ランニング

- 天文学

- 植物

- 銭湯仲間

- 心霊・怪奇現象・怪談

- ファッション

- 東京都

- スピリチュアル

- 電車

- 量子科学・量子コンピュータ

- 写真アート

- ビジネス関連

- トレーニング

- 動物、生物、魚

- 人間、人体

- 埼玉県

- 音楽

- 海外

- 夢日記

- 物理科学

- 神奈川県

- 自然

- 絵の描き方

- 空

- 農業・畜産・酪農

- NFT

- 千葉県

- 宇宙

- 栃木県

- 文芸・文学

- 銭湯めぐり

- 群馬県

- 日記・レポート

- 知人などの作品

- 茨城県

- 子育て

- 福島県

- お知らせ

- 長野県

- お店(ショップ)

- 神社、お寺、宗教

- お祭り、フェスティバル(フェス)

- イベント

- 観光

- 本、書籍、CD、DVD

- メディア掲載・出演、展示、タイアップ利用など

- ニュースや話題

- 政治と経済

- 歴史

- 英語、英会話

- 自己啓発

- 新商品、製品開発など

- 動画

.jpg)