まえがき

この話は、私が小学生の頃、友人の誰かから聞いた本当にあったかどうかはわからない話だが、わかるとゾッとする話だ。

2020年10月23日、夢に出てきて思い出したため執筆した。

聞いた話は正確には覚えていないため、加筆し、再構成して作り直した。なので、原作とはちょっと違った内容になっていると思う。似た話を知っている方、連絡いただけると嬉しい。

(文・イラスト/大嶋信之)

『山小屋のお婆さん』

ある日、一人で登山をしていた若者が、道に迷ってしまった。

空も暗くなってきたので、下山しようとするも、道がわからなくなっていた。

あせる若者。

辺りは完全に暗くなってしまった。

途方に暮れ、手探りで山中を歩いていると、遠くに灯りが見えた。

「家だ!!」

若者は救われたと思い、灯りのついた家を目指した。

近くまで来ると、平屋の家が一軒建っていた。

灯りのついた部屋を、窓からカーテン越しにのぞき見ると、

一人の女性らしき人が、奥の台所で料理をしている姿が見えた。

「助かった!」

若者はそう思い、すぐさま玄関に移動し、扉をノックして鳴らした。

「ドンドン!」

しかし、誰も出てこない。

「おかしい」

そう思い、ノックを何度か鳴らした。

「ドンドンドン、ドンドンドン!」

それでも、誰も出てこない。

「すいません! 登山をしていたら、道に迷ってしまって。」

若者は大声で叫んだ。

「・・・」

しかし中から何も返答がない。

「仕方ない」

若者は、扉を開けようと、ドアノブに手をかけた。

扉には鍵がかかっていて、開かなかった。

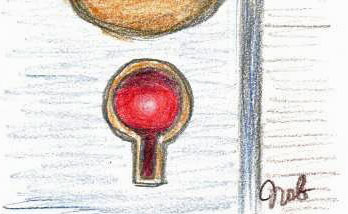

若者は、ドアノブの下に小さな鍵穴があるのを見つけた。

若者は、鍵穴から中を覗いてみた。

「ん? 赤い。何も見えない。」

何も見えない。「真っ赤」で何も見えない。

鍵穴に目をくっ付けて家の中をよく見ようとするも、とにかく真っ赤で何も見えない。

部屋の中は灯りがついているのに、何度見ても不思議と鍵穴の向こうは「真っ赤」で何も見えないのだ。

若者は、再び窓から中を伺った。

すると先程の女性は台所にはいなくなっていた。

「さっきは見間違えたか、留守だったのかもしれない。」

若者は、このまま下山しても迷うだけだからと、この家に誰かが帰ってくるのを待つことにした。

扉の前で、座りこんだ。

たまに、鍵穴をのぞき見るも、毎度「真っ赤」で何も見えない。

灯りのついた部屋の中もカーテン越しに確認するが、やはり誰もいないようだった。

そんなことを繰り返しながら、一睡もする間もなく、夜が明け東の空が白んできた。

結局、その家に誰も帰ってくることはなかった。

周囲が明るくなったところで、若者は下山することに決めた。

その家を後にするとき、もう一度鍵穴を覗き込むと、やはり真っ赤で何も見えなかった。

窓から中を覗いても、誰もいないようだった。

「なんて、不思議なんだ。」

若者は思った。

家を後にし、下山を始めた。

「あの家は、何だったのだろう?」

そう思いながら、歩いて登山道を探した。

少し迷うことはあったが、明るくなったおかげで、無事に登山道に出ることができ、下山することができた。

不思議に思った若者は、何人かの登山仲間に、その家の話をした。

すると、その家を知っているという一人の登山家がいた。

「ああ、その家なら知っているよ。一人の婆さんが暮らしている。」

続けて、その登山家が言った次の言葉を聞いて、

若者の背中が凍りついた。

「でもさ、

不思議なんだよ。

その婆さんの目、いつも真っ赤なんだよ。」

おわり。

Nobuyuki Oshima(大嶋 信之)

・プロフィール

Email

info@nobart.com

Follow me

サイトインフォメーション

ページカテゴリー

ブログ(投稿記事)カテゴリー

- Maia Surf Island(マイア サーフアイランド)

- 星

- AI(人工知能)

- 海

- 天然温泉の銭湯

- アクセサリー

- 月

- 米作り(コメづくり)

- テーマパーク

- UFO撮影画像

- UFO、宇宙人

- 禁酒日記

- コラム・エッセイ

- 絵画、イラスト

- アート(Art)

- スケートパーク

- サーフィン

- ブログ(投稿記事)一覧

- スケボー(スケートボード)

- 薪で湯を沸かしてる銭湯

- 靴・シューズ

- キャラクター

- 山

- 天然温泉

- オカルト情報・研究、体験談

- 私が経験した不思議体験

- 医学・医療

- 植物

- ダンス

- 絵本、漫画

- 海水浴

- 壁画アート(銭湯の絵・絵画・ペンキ絵師)

- 知人が経験した不思議体験

- スポーツ

- 動物

- 電車

- 銭湯仲間

- 心霊・怪奇現象・怪談

- ファッション

- 造形

- 量子科学・量子コンピュータ

- 東京都

- 海外

- 写真アート

- 空

- スピリチュアル

- トレーニング

- 物理科学

- 埼玉県

- 音楽

- 宇宙

- 自然

- 夢日記

- 神奈川県

- 農業・畜産・酪農

- 絵の描き方

- NFT

- 銭湯めぐり

- 千葉県

- 文芸・文学

- 栃木県

- 日記・レポート

- 群馬県

- お知らせ

- 知人の作品

- 茨城県

- お店(ショップ)

- 福島県

- 公園

- 長野県

- 神社、お寺、宗教

- お祭り

- イベント

- 観光

- 子育て

- メディア掲載・出演、展示、タイアップ利用など

- 新商品、製品開発など

- 動画