先日、宇宙人とお稲荷様との関係があるのではないかという記事を書いたが、その延長で、我々が”神”と呼んでいる存在や精霊、宇宙人や幽霊など、より視野を広げて考察したいと思う。

▼ 神、精霊(妖精)、宇宙人、幽霊の存在とは

▼ アカシックレコード

・ブラックホール

▼ 脳

▼ フォログラフィー宇宙論とシュミレーション仮説

・フォログラフィー宇宙論

・シュミレーション仮説

▼ 高次元意識体の存在

▼ まとめ

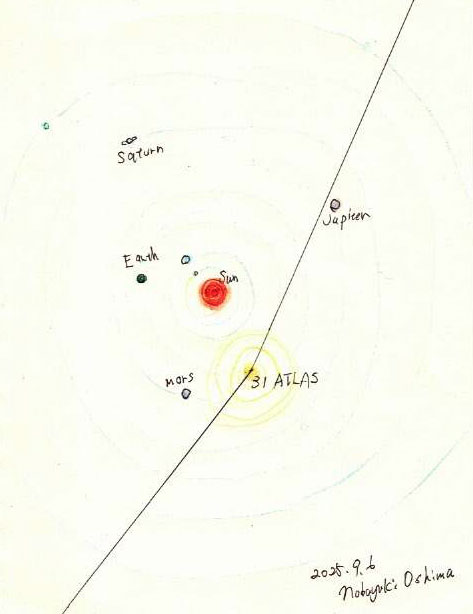

(イラスト・文/大嶋信之)

神、精霊(妖精)、宇宙人、幽霊の存在

神とは、世界や自然の根源に関わる“超越的存在”として扱われている。

宇宙や生命の創造者、人間の理解を超えた力・意志を持つ、宗教・哲学の中心的概念だ。

精霊(妖精)とは、自然界(森・水・風・火)や場所に宿る存在として扱われるもので、古くから人間とは身近の存在だ。神ほど絶対的ではなく、人間と交流する物語が多い。

日本の神の使いとされるお稲荷様なんかは、この精霊(妖精)に属するのではないかと考えることができる。

宇宙人は、近代になって言われる存在で、他の星から来た存在として語られる。

宇宙工学がなかった過去の時代では、宇宙人は精霊や妖怪などと言われていた可能性が大きい。時に、神様同様人間の理解を超えた存在として語り継がれていることもあるだろう。

幽霊は、死者の魂とされ、神や精霊よりも人間に近く、人間の心の延長に存在すると考えることができる。

以上を整理してみる。

| 存在 | 世界観 | 位置づけ | 人間との距離 |

| 神 | 宇宙・根源 | 超越的 | 最も遠い |

| 精霊 | 自然・地域 | 身近な超自然 | やや近い |

| 宇宙人 | 物質世界 | 異文明 | 中間 |

| 幽霊 | 人間の死後 | 個人的存在 | 最も近い |

そして、その4つがこの一つの世界に存在しているとするならば、

神:宇宙の法則を司る

精霊:自然のバランスを保つ

宇宙人:物質文明の異文化

幽霊:人間の記憶と感情の残滓

ということが言えるのではないだろうか。

アカシックレコード

アカシックレコードとは、現在多くの物理学者たちが研究し、存在するのではないかと言われている「宇宙のあらゆる情報が記録された領域」のこと。宇宙の始まりから未来までのすべての出来事が二次元空間に記述されていると考えられている。

宇宙のすべての出来事、個人の記憶・感情・経験、生命の進化の記録、物質・意識・魂に関する情報が、サンスクリット語(古代インドの言語)で“アカシャ(虚空・エーテル)”と呼ばれる領域に蓄積されているというのが「アカシックレコード」なのだ。

「アカシックレコード」は、科学的には今はまだ存在が確認されているわけではないが、ユング心理学での「集合的無意識」や、宇宙の情報は消えないという量子情報論、神智学者ヘレナ・ブラヴァツキーやルドルフ・シュタイナーなどの「霊的な感覚によって宇宙の記録にアクセスすることができる」といった主張などから、”世界には膨大な情報が存在し、それが何らかの形でつながっている。”という直感は、時代を超えて人間が抱いてきたものなのは確かだ。

ブラックホール

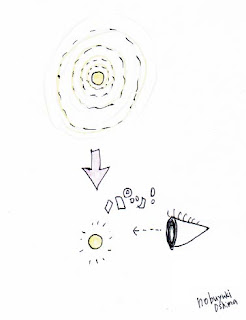

最近の研究では、ブラックホールの中に入ったものは完全に無くなるわけではなく、その中の情報すべてがブラックホールの外側の表面つまり二次元に書き込まれているということが分かってきたのだ。

ブラックホールと言えば、寿命を迎えた恒星が爆発してできたとされ、重力が強すぎるあまり言わば空間に開いた穴なのだが、その中に吸い込まれたというか落ちたものがどこへ行ってしまうのか、ずっと謎のままだった。

おそらく、私の考察では、異次元(三次元より高次元の四次元など)に行ってまうと安易に予想しているが、その情報が表面に書き込まれているというのは、驚くべき発見というか仮説だ。

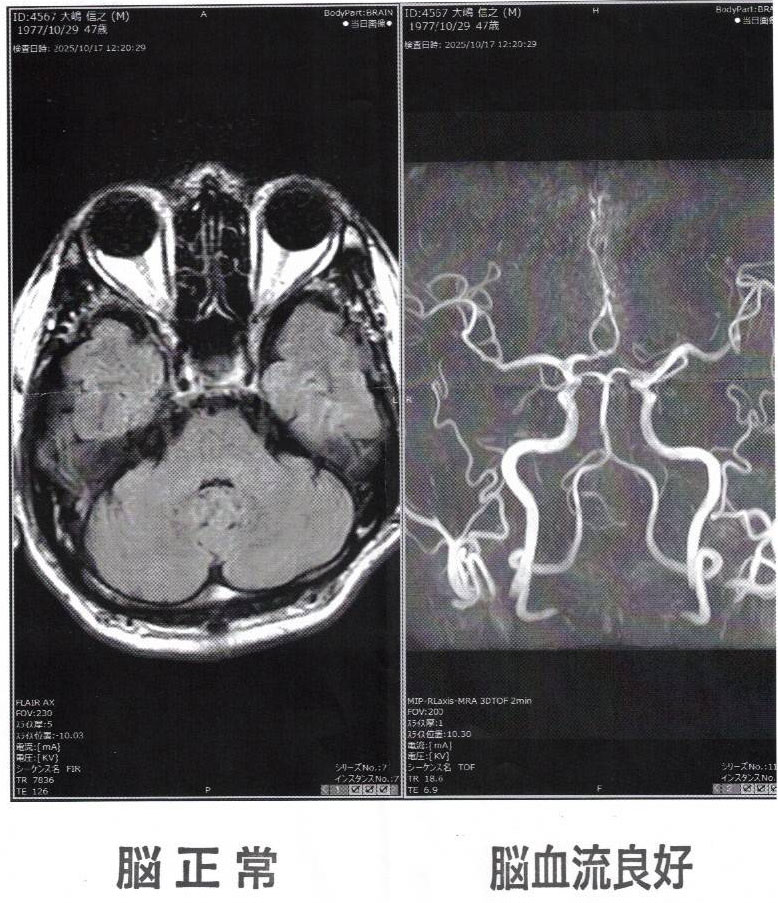

脳みそも同じではないか。生まれた赤ちゃんのときから脳みそは、様々な情報を取り入れ、大人になるにつれしわが増えていく。実は、そのしわに脳内の情報が書き込まれているのではないかと思うのだ。「脳は、勉強すればするだけしわが刻まれていく」と昔誰かから聞いた気がするが、そうなら納得がいく。

肌のしわも同じかもしれない。年を取ってしわが増えるというのは、人としての経験(情報)がどんどん蓄積されていくからではないだろうか。

話は脱線してしまったが、アカシックレコードもブラックホールと同様に、宇宙の外側の表面の二次元に書き込まれている可能性があるのではないだろうか。

脳

アカシックレコードを”宇宙の情報場”と考えると、脳は情報を生み出すものではなく、受信するものだと考えることができる。

直感・ひらめき・インスピレーションなどはこの”受信”の一種ではなかろうか。

そして、精霊や神はアカシックレコードの情報を“意識”として具現化した存在なのではないだろうか。幽霊は個人の情報がアカシックレコードに残った断片と考えられる。

こう考えると、宇宙・霊界・神話が一つの体系にまとめることができる。

では、どうやって脳はそれらの情報を受信できるのか。

その方法の一つとして私が考えているのは、脳波だ。

脳波とは、脳から発せられる電気信号で、その時の感情によって周波数の異なる信号になる。リラックスして落ち着いているときは周波数は下がり、怒りや興奮状態では周波数が上がる傾向がある。就寝時は最も周波数が下がる。周波数帯によって、デルタ波(δ)、シータ波(θ)、アルファ波(α)、ベータ波(β)、ガンマ波(γ)などと呼ばれている。当然だが、死ぬと脳波も0になる(発信されなくなる)。

脳波が周波数を伴った電気信号であるということは、この周波数に共鳴させることで、情報を伝達できる可能性があると私は思っている。ラジオやテレビを受信するのと同じ原理だ。

また、シューマン共鳴と言われる、地球特有の周波数は、リラックス時のアルファ波とほど同じ周波数ということを考えると、(リラックスしている)休日に仕事のアイデアが湧いてくる、何も考えていないときに突然ひらめきが降りてくる、夢の中で問題が解決するなどといったよくある不思議体験も説明できる。要するに、脳波の周波数が下がっているときに、宇宙の情報場であるアカシックレコードにアクセスできるのではないか。

また、ある量子科学者は、脳の働きには、量子現象が関わっている可能性を指摘している。脳は情報伝達時に、量子的な情報場とつながる可能性があるというのだ。そもそも脳は、時間や空間を超えた情報処理が可能であり、アカシックレコード的な概念と相性が良いのだ。もちろん、これはまだ仮説の段階だが、「脳は単なる生物学的コンピュータではない」という示唆になる。

脳の75%が水、宇宙の75%がダークマター(エーテル)という、興味深い類似点もある。

以上を考えると、神、精霊、幽霊などは、アカシックレコードの情報を、脳で受信し視覚化されたものなのかもしれない。私たちの考える宇宙人は三次元の存在なので、また別なのだが、もし精霊の種に入るとするならば同じ(高次元の存在)と言える。

ただこれらだけでは、アブダクション現象は説明できない。

そこで、加味したいのが「フォログラフィー宇宙論(フォログラフィック宇宙論)」と「シュミレーション仮説」だ。

フォログラフィー宇宙論とシュミレーション仮説

フォログラフィー宇宙論

フォログラフィー宇宙論(フォログラフィック宇宙論)とは、この世は三次元空間ではなく、低次元(二次元)から投影された世界、つまりフォログラフィーだという物理仮説で、日本の物理学者で東京大学およびカルフォルニア工科大学教授の大栗博司(おおぐり ひろし)教授などが研究している理論だ。

アカシックレコードのようなこの世のすべての情報が書き込まれた領域があり、そこから投影されている世界が、私たちの住むこの世界という考え方だ。

シュミレーション仮説

シュミレーション仮説とは、「私たちの世界(宇宙)は、より高次の存在が作った“シミュレーション”である。」という、現代の科学者・哲学者が真剣に議論している仮説だ。

そもそも宇宙が、計算可能な情報構造になっているという点でも、納得がいく理論だ。DNA配列も同様、アインシュタインの相対性理論も同じだ。どれも数学的かつデジタルデータで、特に興味深いのは相対性理論での時間の概念(重力が強い場合と、速度が速い場合に時間が遅れる)で、これは負荷を減らすコンピューターやゲームと同じ現象とも思える。

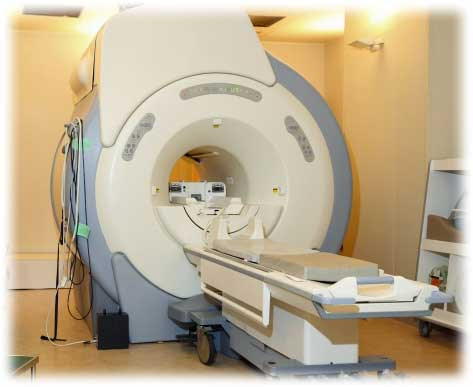

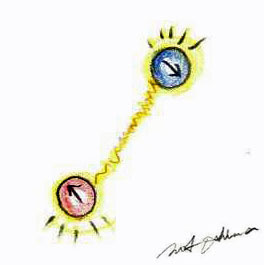

また、最先端物理学である量子物理学では、粒子は観測するまでは波の状態、観測時に粒の状態に決定されるというのも、まさに負荷を減らすコンピューターのような振る舞いだ。これを発見した有名な実験は「二重スリット実験」、そしてそれら粒子の振る舞いを実際に活用しているのは、医療分野でのMRI検査(核磁気共鳴画像法)や、次世代コンピューターとして開発が進む「量子コンピューター」などだ。特に、”量子もつれ”という現象は、片方の素粒子を観測した瞬間に、もつれ状態にあるもう片方の素粒子の状態が決定するといった、摩訶不思議な現象だ。そこに距離と時間の制約は受けない。それぞれがいくら離れた場所にあっても瞬間的に決定する。これは、ゲーム(この世界)の操作に大きく関わった現象に思える。

高次元意識体の存在

この世界は、誰かが作ったゲームなのかもしれない。

もし仮に、そうだとすると、次の謎が湧いてくる。

それは「この世は、誰が作ったのか?」という謎だ。ただそれは、残念ながら今のところ私たちには理解が難しいだろう。次元の違う場所の住人の可能性が高いからだ。(その存在がわかったところで、「ではその世界は誰が作った?」と”鶏が先か?卵が先か?”的な永遠ループに陥ってしまうが。)

それは、コンピューターゲームの登場人物が、そのゲーム開発者や操作しているプレイヤーの存在を知ることができないのに似ているだろう。いくらがんばっても、彼らはモニターの中から出ることはできないし、モニターの外の世界を知ることも理解することも難しいだろう。

しかし、私たちはこの世界の管理者、いわば高次元意識体にアクセスできる可能性はゼロではない。

今後、人類の数学的進歩が進み、宇宙構造をより理解したとき、そのアクセス方法を解明できるかもしれない。

他の星の住人で文明が進んだ異星人たちで、すでにそこへアクセスできている可能性だってある。その異星人と人類がもし接触しているとすれば、我々人類もアクセス方法を教えてもらっているかもしれない。

また、その逆も考えられる。

管理者である高次元意識体の介入である。

それは、古代から伝承される神話や神の存在などかもしれない。

現代のアブダクション現象もそうかもしれないし、

日常で起こる、奇跡とか、シンクロニシティなどの現象もそうかもしれない。

ただ、どれも立証は難しい。

高次元意識体が介入する目的は、シュミレーション(この世界)がより良い方向へいくためと考えたほうが自然だし、そのために私たち人類の進化(文明の上昇)を早めたり、宗教心を変化させたりすることだろう。

なので、アブダクション現象(神、精霊、一部の宇宙人などの霊的存在との接触)は、そういった介入のひとつと考えることができる。

まとめ

以上、今回は神・精霊・宇宙人・幽霊などから、この世界の構造的仮説について考察してみたが、ますます謎が深まるばかりだ。

以前、アメリカのアート・ベル氏(故人)のトークラジオ番組で、エリア51の元職員を名乗る男性からの電話があり、「宇宙人は、私たちの考える宇宙人ではなく、本当は”霊的(異次元の)存在”なんだ。宇宙開発先駆者たちが初めて接触し、アメリカ政府はすでに深く彼らと関与している。」と緊迫した様子で話しているのを動画で聴いて、妙に信憑性を感じてしまった。しかも途中で番組が途切れてしまったのだ。(→アートベル氏の番組を取り上げた動画)

この出来事(電話)は、今から20年近く前の1997年のことなので、現在はどうなっているのだろうと考えると、想像が及ばない。

今後もリサーチを続けたい。

Nobuyuki Oshima(大嶋 信之)

・プロフィール

Email

info@nobart.com

Follow me

サイトインフォメーション

ページカテゴリー

ブログ(投稿記事)カテゴリー

- ブログ(投稿記事)一覧

- 地球

- アパレル

- コラム・エッセイ

- 禁酒(断酒)日記

- テーマパーク

- 米作り(コメづくり)

- 海

- 星

- Maia Surf Island(マイア サーフアイランド)

- スケートパーク

- サーフィン

- 天然温泉の銭湯

- AI(人工知能)

- 絵画、イラスト

- アート(Art)

- UFO、宇宙人

- UFO撮影画像

- 天然温泉

- 月

- 薪で湯を沸かしてる銭湯

- アクセサリー

- スケボー(スケートボード)

- キャラクター

- オカルト情報・研究、体験談

- ことわざ・名言

- IT、インターネット関連

- 私が経験した不思議体験

- 川、湖

- 山

- 絵本、漫画

- スポーツ

- 靴・シューズ

- 海水浴

- ダンス

- 壁画アート(銭湯の絵・絵画・ペンキ絵師)

- 知人が経験した不思議体験

- 医学・医療

- 造形

- 公園

- ランニング

- 天文学

- 植物

- 銭湯仲間

- 心霊・怪奇現象・怪談

- ファッション

- 東京都

- スピリチュアル

- 電車

- 量子科学・量子コンピュータ

- 写真アート

- ビジネス関連

- トレーニング

- 動物、生物、魚

- 人間、人体

- 埼玉県

- 音楽

- 海外

- 夢日記

- 物理科学

- 神奈川県

- 自然

- 絵の描き方

- 空

- 農業・畜産・酪農

- NFT

- 千葉県

- 宇宙

- 栃木県

- 文芸・文学

- 銭湯めぐり

- 群馬県

- 日記・レポート

- 知人などの作品

- 茨城県

- 子育て

- 福島県

- お知らせ

- 長野県

- お店(ショップ)

- 神社、お寺、宗教

- お祭り、フェスティバル(フェス)

- イベント

- 観光

- 本、書籍、CD、DVD

- メディア掲載・出演、展示、タイアップ利用など

- ニュースや話題

- 政治と経済

- 歴史

- 英語、英会話

- 自己啓発

- 新商品、製品開発など

- 動画